全国大会には北海道から沖縄まで、たくさんの小学校・中学校の子供たちが参加しています。

この元気な子供たちを育てた地域、市町をピックアップしてご紹介いたします。

第7回大会出場

学校名:気仙沼市立気仙沼小学校

チーム名:KTD30

気仙沼市は、宮城県北東端の太平洋沿岸に位置し、人口約60,000人の三陸海岸の一部をなす都市です。マグロ、カツオ、サンマは、全国有数の水揚げ高を誇り、ふかひれ(鱶鰭)の産地としても有名で水揚げ量は日本一です。また、リアス海岸独特の入り組んだ地形が連続し、波の浸食によって、奇岩怪岩が多く、荒々しい男性的な景観美が見られます。中でも折石は、三陸復興国立公園を代表する景観のひとつで海中から空に向かってそびえ立つ高さ16m幅3mの大理石の石柱は、明治29年の大津波の際に先端が折れてしまったことから、名付けられたと言われています。

第7回大会出場

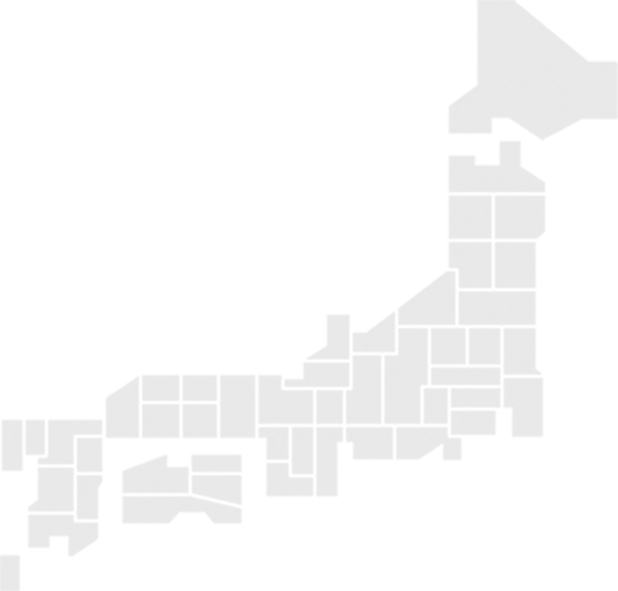

学校名:富津市立天羽中学校

チーム名:ミス・てんばーす

富津市の人口は約44,000人、千葉県の中西部に位置し、東京湾に面した南北約40㎞の海岸線があります。北部には東京湾に突き出た富津岬や県立富津公園、潮干狩り場や海水浴場、南部には石を切り出した崖がノコギリ歯のように見える鋸山、動物と触れ合える観光牧場など、1年を通してレジャーが楽しめる自然豊かなところです。また、海苔、はかりめ(アナゴ)、黄金アジ、竹岡式ラーメンなどご当地グルメも豊富です。東京湾アクアラインや館山自動車道、フェリーを利用すれば首都圏から約1時間とアクセスのよい所です。

第7回大会出場

学校名:糸魚川市立能生小学校

チーム名:KAGAYAKI スマイルズ

糸魚川市は、新潟県の最西部に位置する、人口約42,000人のまちです。当市では、多種多様な「石」にスポットを当て、国石「ヒスイ」をはじめ、奴奈川姫の神話、ユネスコ世界ジオパーク認定の豊かな自然など、石から広がるストーリーをまとめて、「石のまち 糸魚川」とする取組を発信しています。イカ墨で真っ黒なブラック焼きそば、ベニズワイガニ、南蛮エビ、冬の味覚あんこうを始めとした新鮮な海の幸、地元の山菜をふんだんに使った笹寿司、まんまるの越の丸ナス、5蔵それぞれ特色のある地酒など、美味しいものが盛りだくさんの糸魚川に、ぜひ遊びに来てください!

第7回大会出場

学校名:出雲市立多伎中学校

チーム名:チーム Can Can

出雲市は創建が記紀神話にも見える、縁結びの社「出雲大社」をはじめとした、いまだ古代日本の息吹の感じられる神社が数多く点在しています。また、国立公園に指定されている日御碕地区など、海と森の豊潤な自然を誇り、平成29年には「日が沈む聖地出雲」として日本遺産に認定されました。多伎町より国譲り神話の舞台「稲佐の浜」まで続く海岸は、夕陽スポットとしても人気です。特産品は出雲そば、出雲発祥の出雲ぜんざいが有名で、甘味豊かな多伎町のいちじくもよく知られています。

第7回大会出場

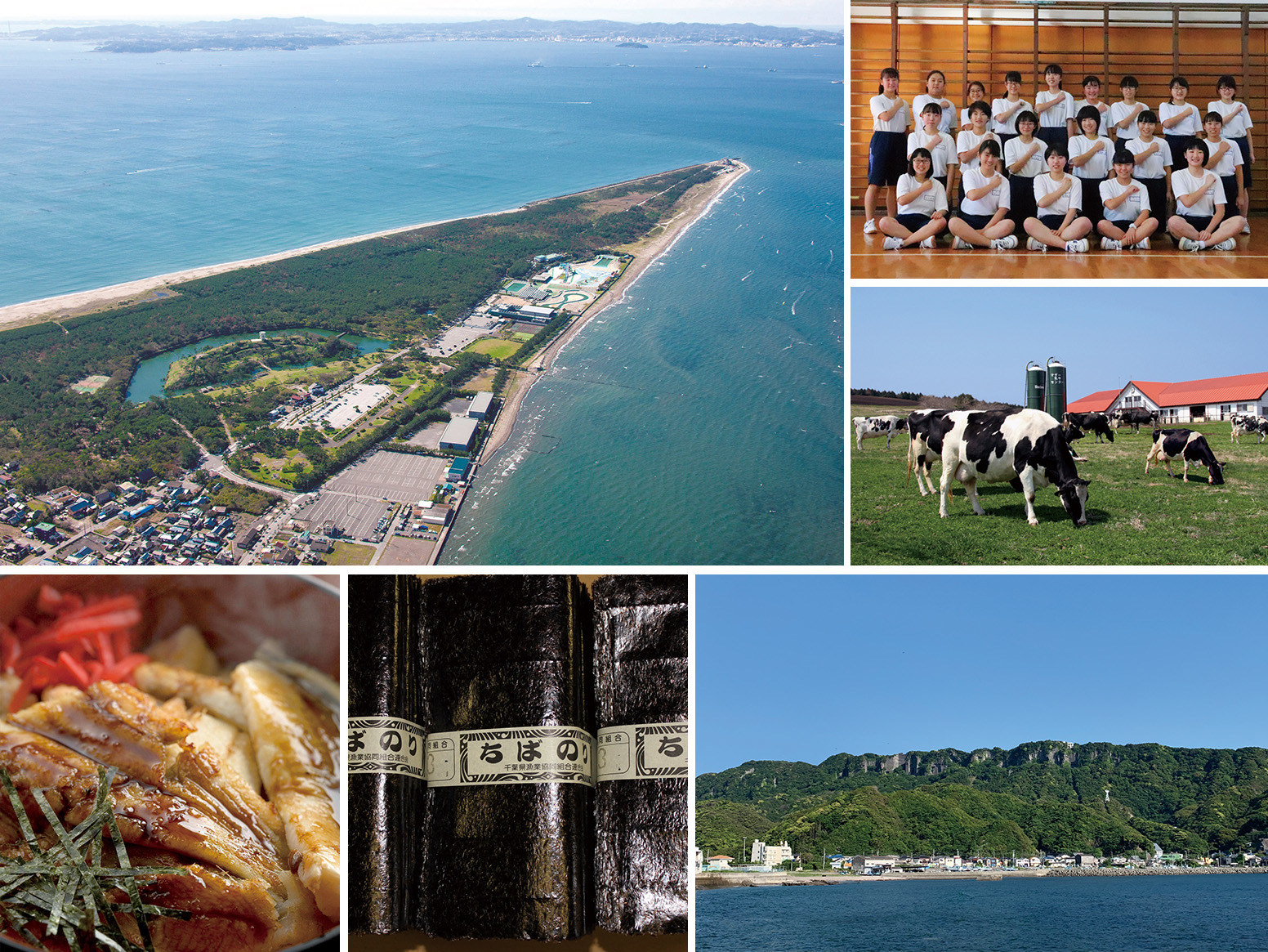

学校名:四万十市立西土佐中学校

チーム名:Happy Big Smile

四万十市は高知県西部に位置する人口約33,000人の都市で、2005年に中村市と西土佐村が合併して誕生しました。“最後の清流四万十川”で有名ですが、その川がそそぎ込む太平洋やヒノキ・スギなどの山林資源、美しい星空といった豊かな自然に囲まれており、その恩恵を受けたウナギ・アユ・テナガエビなどの天然の味覚を味わうことができます。また、暮らしに欠かせない「沈下橋」は四万十川の雄大な景観に溶けこみ、多くの観光客が訪れます。欄干のない橋は洪水の際に流木が引っかからず水の流れを止めないことで、川が氾濫するのを防いでいます。自然を押さえつけず、うまく折り合って生きてきた姿勢は人々の朗らかな気質にもよく表れています。ぜひ遊びに来てください。

第7回大会出場

学校名:西都市立銀上小学校

チーム名:銀上っ子セブンフィーバー

西都市は宮崎県の中央に位置し、人口は約30,000人。日本遺産に認定された日本最大級の古墳群「西都原古墳群」があり、建国神話ゆかりの地として知られています。毎年11月に行われる「西都古墳まつり」は古代神話を再現した祭りで、メインとなる「たいまつ行列」や「炎の祭典」は必見です!西都原台地には、春は菜の花と桜、夏はヒマワリ、秋はコスモスが咲き誇り、年間約100万人の観光客が訪れています。温暖な気候と長い日照時間を生かした農畜産物は県内屈指の生産量を誇り、マンゴーやカラーピーマン、スイートコーンなどが有名です。

第6回大会出場

学校名:音威子府村立音威子府中学校

チーム名:小さな村の妖精たち

音威子府村は、北海道の道北地方に位置し、人口約760人の「北海道で一番小さな村」です。幕末の探検家、松浦武四郎がホッカイドウという名称を発想した「北海道命名の地」があり、歴史ファンが訪れます。また、道内有数の豪雪地帯である特長を活かした、「全日本学生チャンピオンスキー大会」「全日本クロスカントリー音威子府大会」が毎年開催され、学生から国内外トップクラスの選手が訪れます。そして、音威子府を語る上で欠かせないのが、真っ黒い麺が特徴の「音威子府そば」。唯一無二の珍しい特産品ですので、ぜひ食べに来てください。

第6回大会出場

学校名:相馬市立中村第一中学校

チーム名:松野ガールズ

相馬市は福島県の北東部に位置し、人口は約35,000人。太平洋に面しており降雪が少なく、夏涼しく冬暖かい、一年を通して住みやすい気候です。松川浦は福島県で唯一の潟湖で、日本百景にも選ばれ、湾内には小島が点在し、その風光明媚な佇まいが日本三景の一つ、松島に似ていることから「小松島」と呼ばれています。相馬野馬追は、軍事訓練がその始まりと言われ、勇壮な騎馬武者による行列は、戦国絵巻さながらで、多くのお客様に喜ばれています。相馬の味には、新鮮な海の幸を使った「復興チャレンジグルメ」、美味しいお米、イチゴ、梨、そして相馬ブランドに認証された「相馬麦つきせんべい」「相馬小判」があります。

第6回大会出場

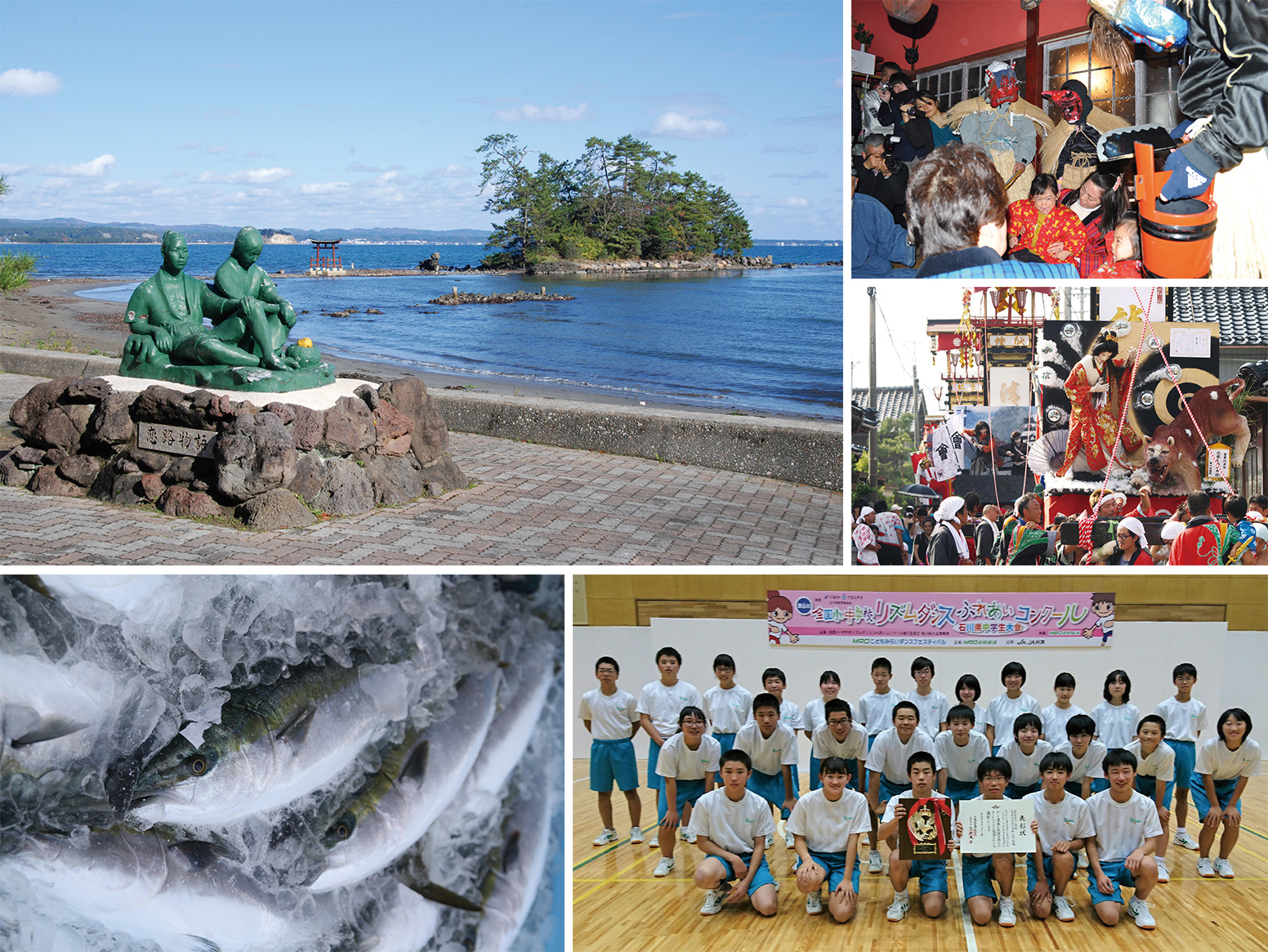

学校名:能登町立松波中学校

チーム名:SHOE

世界農業遺産に指定された里山里海の町、能登町は石川県能登半島北部に位置し人口約17,000人の町です。弁天島を中心に砂浜が広がり悲恋物語が伝えられる恋路海岸の風景は大変美しく、また1300年以上の伝統文化が息づく町には、夏は「キリコ」と呼ばれる大きな奉燈が神輿の先導役としてまちを練り歩く夏祭り、冬は子供たちが鬼に扮し怠け癖を戒める神事「アマメハギ」が行われます。食文化も大変素晴らしく「能登の寒ぶり」や日本三大魚醤の「いしり」、きれいな水で育ったいちごなどの果物、能登牛が有名です。

第6回大会出場

学校名:立科町立立科小学校

チーム名:立科 31 Smile ダンサーズ

立科町は、長野県の東部に位置する人口約7,300人の町です。南北に細長い瓢箪(ひょうたん)の形をしており、真ん中のくびれを境に大きく2つの地区に分かれています。北部には稲作を中心としたりんご、高原野菜、畜産など農業が盛んなのどかな田園地帯が広がり、南部は日本百名山の蓼科山山麓に女神湖、白樺湖、蓼科牧場を有する一大リゾート地で、それぞれ四季折々の自然の恵みを満喫することができます。豊かな自然においしい水と空気と食べ物がたくさんある立科町。「人と自然が輝く町」を目指し躍進しています。